SILKROAD for kintone では日本と中国のkintoneオフィシャルパートナー2社による、国を跨いだkintone運用支援サービスを提供しています。

中国に進出している日系企業様の場合、同一企業体とはいえ、日本・中国それぞれの商習慣の違いがありますので、それを考慮したシステム構築をすることが大切だと考えています。

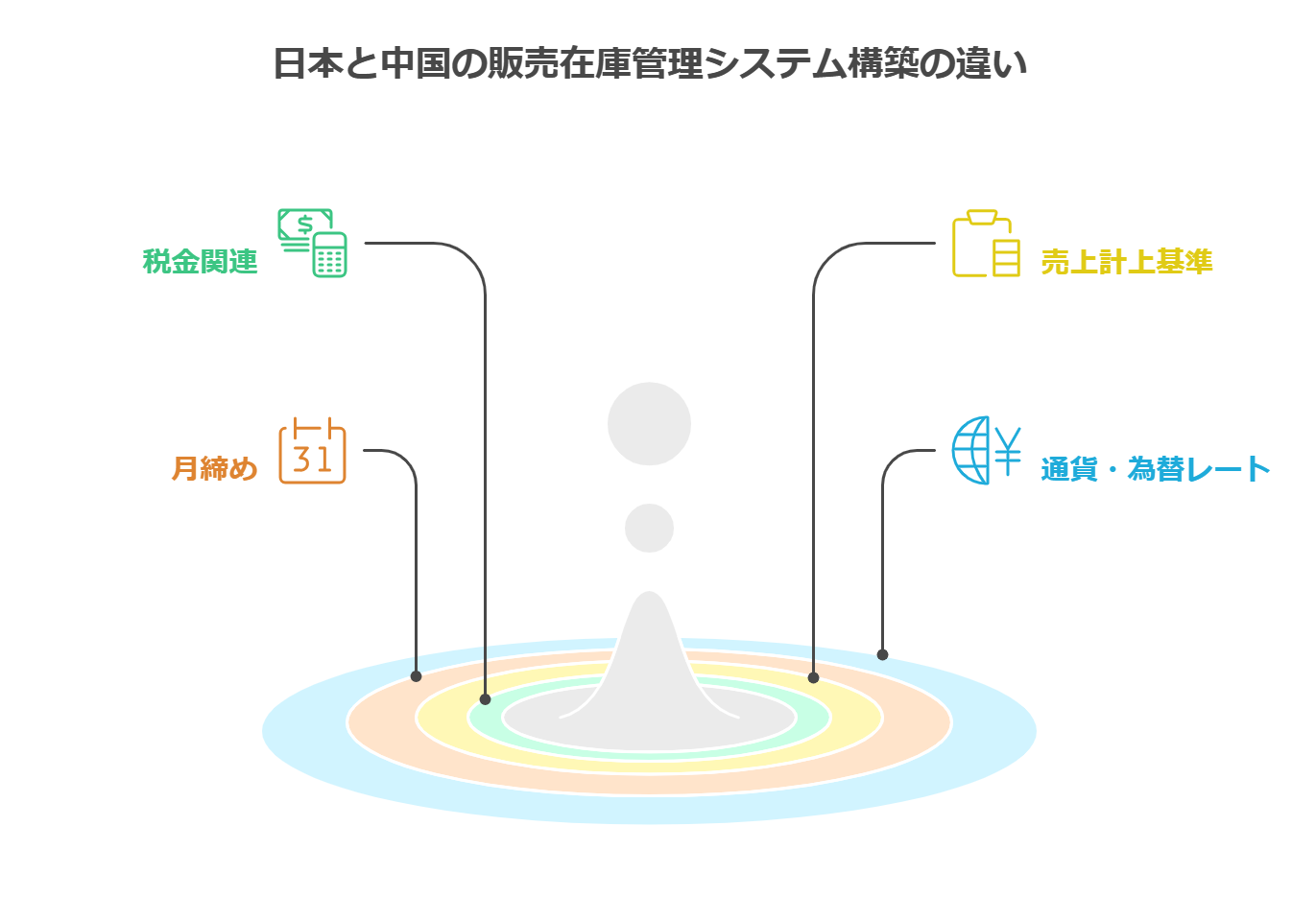

当記事では、販売管理システムに焦点をあてて、日本と中国でどういった違いがあるかを考えてみたいと思います。

日本・中国で連携したシステム導入のご相談等ございましたら、是非お問い合わせください。

日本 アントベアクリエイツ合同会社 お問い合わせフォーム

中国 上海レンユアー お問い合わせフォーム

当記事では、kintoneによる販売管理システム構築支援サービスの提供や、kintoneで動く販売在庫管理システム「でっちどん」の構築で得た経験から、特に日本と中国で違いを感じる点をピックアップしてみます。

1.税金関連

日本のB2B取引においては消費税10%を税金としてシステム処理することが一般的かと思います。

中国においては、増値税がそれにあたり、例えばサービスは6%、ハードウェア販売は13%等、税率が複数存在します。

大きく違うのは税率だけで、基本的な考え方は日本も中国も変わりませんが、システムを作る際に、税抜金額から税込金額を計算するか、或いは税込金額から税抜金額を逆算するか。このあたりは特に中国側でシステムを構築する際は早めに定めておく必要があります。

特に後者の方法をとる場合、税抜金額で小数点以下が割り切れない数字が発生する可能性が高いです。

2.売上計上基準

日本の売上計上基準は「出荷ベース」が多いかと思います(会社ごとに違いますが)。

中国においては、財務上の売上計上基準(所有権移転基準)と税務上の売上計上基準(発票基準)があり、それぞれのタイミングをあわせるか否か等、独特な検討事項が存在します。

財務上は売り上げが計上されているが、税務上は計上されていない。という様な状況もあり、実務に照らし合わせて適切に組み込んでいく必要があります。

3.月締めの考え方

中国でも月締の考え方はありますが、日本に比べるとシンプルな気がします。基本1日~月末の期間での処理になることが多く、日本の様に、5日締、10日締、月末締等多数の締めを管理するという考え方は、中国では少ないように思います。

4.通貨・為替レートの考え方

こちらは日本・中国に関わらず多通貨での取引は存在しますね。

最終的な統計の際に、日本円ベースにするか、中国人民元ベースにするかで、通貨換算の方向が違うくらいでしょうか。

実際には上記のような業務的な違い以外にも、法制度面・マネジメント面・言語面等様々な視点での考慮が必要です。

当記事が何かしらの参考になれば幸いです。